Il più ignobile, deprecabile dei romanzieri, colui che fece del suo corpo un vettore insano di tutte le droghe conosciute per narrarne gli effetti sotto il loro effetto nacque cento anni fa a Saint Louis, U.S.A.; Burroughs è il junky che non vorresti mai invitare nel salottino buono della Casa della Letteratura, da anni bottega e rifugio di affaristi delle immagini da copertina patinata e di giocatori che non azzardano mai. La sua arte urla la quotidianità vissuta da chi è tossicodipendente usando parole più che mai attuali, argini contro il conformismo da sempre imperante, blocchi di cemento contro cui ogni puritano generato o da generare andrà a sbattere prigioniero delle sue catene. Inqualificabile e dannato, William S. Burroughs è il visionario cui non verrà mai perdonata la predicazione di assassinî per lista o addirittura casuali dei potenti di turno; pagherà con la censura l’aver sentenziato l’omicidio di coloro che mandano allo sbando bersagli umani quali operai, poliziotti o agenti antinarcotici, pedine di un gioco deciso altrove, nelle oscure stanze del potere. Il richiamo al ricorso alle armi chimiche e biologiche in pagine dettagliate come piani militari, la dirompente forza d’urto di ogni singola parola, i risvolti ironici delle situazioni narrate e la lucidità con cui viene indicato il grande male, l’Ipocrisia, fanno di questo junky degenerato l’autore di uno dei copioni letterari più interessanti che siano mai stati scritti nel Novecento; un copione che ha per tema conduttore la guerra alla droga bianca. In fondo tutta la sua letteratura parla di droga bianca cioè della morale puritana, vera droga che avvelena le menti e quindi i corpi di ogni essere umano.

Il paradosso burroughsiano è tutto qui, il resto sono chiacchiere di miscredenti in cerca di un posto al sole: essere tossicodipendenti è meno pericoloso dello schiavismo imposto dalla morale dominante, dalla televisione, dal lavoro sottopagato e perfino dal sesso? Questo il quesito che Willy ci pone, senza fare alcuna apologia dell’uso delle droghe. La risposta è la denuncia costante della piramide della droga, del giro di sporchi affari internazionali che ruotano intorno a questo mercato, un’invettiva ripetuta sino allo sfinimento del lettore, lo smascheramento del potere delle mafie e dei signori della droga cui la politica del controllo continua a permettere di proliferare e rigenerarsi mentre finge di combatterle. Burroughs sostiene senza mezzi termini “che l’opposizione istituzionale alle droghe sia una finta, che tutta la politica del Dipartimento narcotici  americano, così come quella dei paesi asserviti, sia espressamente concepita per diffondere l’uso della droga, e per creare allo stesso tempo delle leggi sconsiderate contro il suo impiego.” È la solita risaputa storia del potere che perpetua se stesso. Zio Sam non perdonerà mai queste ed altre accuse e uno stile di vita al limite di qualsiasi canone libertario, perché non stiamo parlando solamente di piccoli abusi di sostanze, di Culti del Peyote e Culti della Bannisteria, Culti dell’Hashish o Culti dei Funghi ma di tutte le droghe sperimentate dal nostro romanziere: “morfina, eroina, delaudid, eukodal, pantopon, diocodid, diosane, opium, demerol, dolophine, palfium, fumate, mangiate, annusate, iniettate o assunte in supposte rettali”, senza considerare quelle che, nella sua eterna fuga, avrebbe voluto sperimentare. La Zia Droga non fu espediente letterario o metafora ma l’autentica arma – e quanto amava le armi il nostro Bill! – per tentare di modificare la realtà attraverso la scrittura. Prendiamo il romanzo “Checca”, per esempio, un romanzo chiave nella letteratura di Burroughs, a lungo tenuto segreto forse perché troppo intimo: le motivazioni che hanno spinto l’autore a scriverlo non erano chiare nemmeno a lui, ma l’urgenza di fermare sul foglio ricordi e incontri così laceranti e dolorosi ha preso il sopravvento; per Burroughs scrivere è una catarsi o un vaccino mentre il passato è un “fiume avvelenato” che può esondare e ripresentarsi con le sue acque putride, ridiventare realtà, ridefinirsi e rifarsi presente minacciando e infettando nuovamente lo scrittore. Quanto deve essergli costato, a distanza di decenni, scrivere un’introduzione a “Checca”, rileggere e rivivere le vicende narrate che riguardano il percorso di accettazione della propria omosessualità, provare l’immersione nel dolore del ricordo senza poter intervenire per dare un nuovo corso agli eventi narrati. Ciò che Burroughs teme di più, infatti, è l’immodificabilità della realtà. Lo scrittore rivela che l’Evento malcelato e rimosso alla base non solo di questo romanzo ma di tutta la sua opera, è l’uccisione accidentale della moglie, perché Burroughs non si fece mancare una moglie e un uxoricidio, tanto per gradire. Questo omicidio portò lo scrittore alla fuga da sé per il resto della vita e la storia della perdizione in questo fuggire altro non è che la ricerca di una via di libertà attraverso la scrittura. Se da vecchio William mostrava tutte le devastazioni del processo della morte e sulla sua faccia i “solchi della decadenza” fu per eccesso di desiderio, desiderio frustrato. In questo senso “Checca” è quel capolavoro che indaga la dispotica clinica del desiderio scandagliando corpi e sguardi e squarciando il sipario su locali messicani senza passato né futuro, dove insieme ai fegatini di pollo si friggevano anime e si immaginavano delirî. La gabbia del desiderio in cui ci si rinchiude quando si ama un uomo irraggiungibile causa una costante insoddisfazione, evocata in pagine di rara bellezza in cui il protagonista sembra uscire dal suo corpo, elevarsi nell’aria e, come sospeso, accarezzare le sopracciglia dell’oggetto del suo desiderio con dita ectoplasmatiche, altre, come se non esistesse una fisica dei corpi.

americano, così come quella dei paesi asserviti, sia espressamente concepita per diffondere l’uso della droga, e per creare allo stesso tempo delle leggi sconsiderate contro il suo impiego.” È la solita risaputa storia del potere che perpetua se stesso. Zio Sam non perdonerà mai queste ed altre accuse e uno stile di vita al limite di qualsiasi canone libertario, perché non stiamo parlando solamente di piccoli abusi di sostanze, di Culti del Peyote e Culti della Bannisteria, Culti dell’Hashish o Culti dei Funghi ma di tutte le droghe sperimentate dal nostro romanziere: “morfina, eroina, delaudid, eukodal, pantopon, diocodid, diosane, opium, demerol, dolophine, palfium, fumate, mangiate, annusate, iniettate o assunte in supposte rettali”, senza considerare quelle che, nella sua eterna fuga, avrebbe voluto sperimentare. La Zia Droga non fu espediente letterario o metafora ma l’autentica arma – e quanto amava le armi il nostro Bill! – per tentare di modificare la realtà attraverso la scrittura. Prendiamo il romanzo “Checca”, per esempio, un romanzo chiave nella letteratura di Burroughs, a lungo tenuto segreto forse perché troppo intimo: le motivazioni che hanno spinto l’autore a scriverlo non erano chiare nemmeno a lui, ma l’urgenza di fermare sul foglio ricordi e incontri così laceranti e dolorosi ha preso il sopravvento; per Burroughs scrivere è una catarsi o un vaccino mentre il passato è un “fiume avvelenato” che può esondare e ripresentarsi con le sue acque putride, ridiventare realtà, ridefinirsi e rifarsi presente minacciando e infettando nuovamente lo scrittore. Quanto deve essergli costato, a distanza di decenni, scrivere un’introduzione a “Checca”, rileggere e rivivere le vicende narrate che riguardano il percorso di accettazione della propria omosessualità, provare l’immersione nel dolore del ricordo senza poter intervenire per dare un nuovo corso agli eventi narrati. Ciò che Burroughs teme di più, infatti, è l’immodificabilità della realtà. Lo scrittore rivela che l’Evento malcelato e rimosso alla base non solo di questo romanzo ma di tutta la sua opera, è l’uccisione accidentale della moglie, perché Burroughs non si fece mancare una moglie e un uxoricidio, tanto per gradire. Questo omicidio portò lo scrittore alla fuga da sé per il resto della vita e la storia della perdizione in questo fuggire altro non è che la ricerca di una via di libertà attraverso la scrittura. Se da vecchio William mostrava tutte le devastazioni del processo della morte e sulla sua faccia i “solchi della decadenza” fu per eccesso di desiderio, desiderio frustrato. In questo senso “Checca” è quel capolavoro che indaga la dispotica clinica del desiderio scandagliando corpi e sguardi e squarciando il sipario su locali messicani senza passato né futuro, dove insieme ai fegatini di pollo si friggevano anime e si immaginavano delirî. La gabbia del desiderio in cui ci si rinchiude quando si ama un uomo irraggiungibile causa una costante insoddisfazione, evocata in pagine di rara bellezza in cui il protagonista sembra uscire dal suo corpo, elevarsi nell’aria e, come sospeso, accarezzare le sopracciglia dell’oggetto del suo desiderio con dita ectoplasmatiche, altre, come se non esistesse una fisica dei corpi.

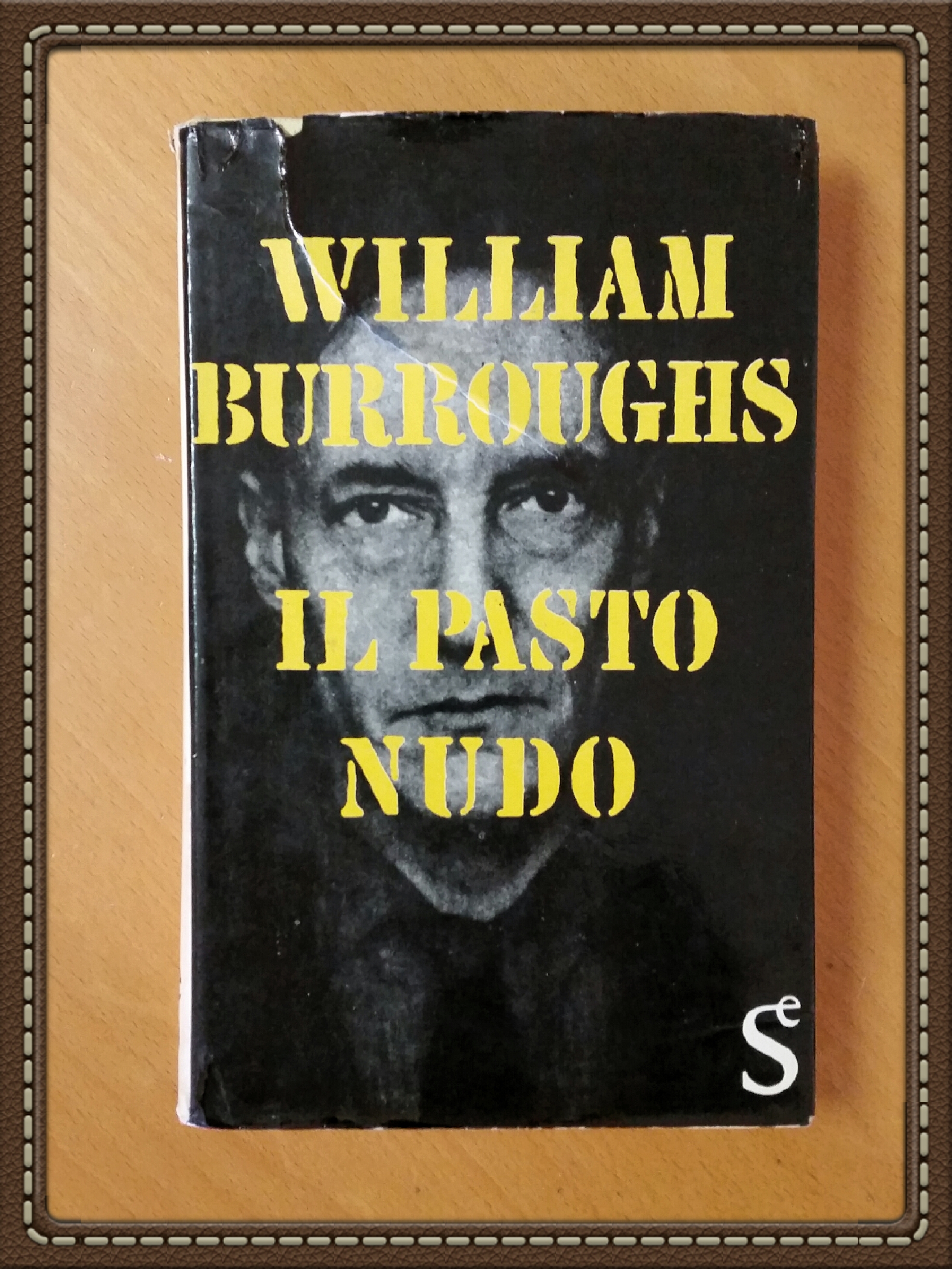

Tra i benevoli fantasmi di Rimbaud e Kerouac e labirintiche visioni narcotiche i romanzi di Burroughs celebrano tra le righe una ricerca di libertà assoluta, addirittura monopolizzante perché “il morfinomane è immune dalla noia” e tale è la scrittura del nostro fuorilegge della letteratura: in essa vi è il costante tentativo di sovrapporre realtà e allucinazioni deliranti; e in questo senso il suo terzo romanzo “Il pasto nudo” è paradigmatico. In questo libro domina il tema del Controllo, effettuato da emissari del Male che rappresentano il potere che condiziona le menti attraverso droghe, sesso e politica. Un romanzo meravigliosamente imperfetto che anticipa la tecnica del cut up (frasi e concetti destrutturati e rimontati per destabilizzare il lettore) e non rinuncia alla denuncia sociale: un passaporto rilasciato dalle visioni di un genio per un viaggio di sola andata all’Inferno di questo mondo. “Il pasto nudo” non ha perso negli anni quell’aura sulfurea di manifesto letterario adattabile ad ogni disagiato che tenta una ribellione al sistema o al controllo delle menti effettuato attraverso media e politica. Le parole di Burroughs ci tengono vigili e coscienti, come se fossimo minacciati da un’arma. Il lettore contemporaneo ha spesso difficoltà ad accettare il gelido contatto alla tempia con la pistola puntata da Burroughs, abituato com’è alla letteratura politically correct e alle storie di passioni in cui, cambiando l’ordine dei backgrounds storici, non cambia la somma noia del racconto di amorazzi finiti prima della fine delle prime dieci pagine.

Tra i benevoli fantasmi di Rimbaud e Kerouac e labirintiche visioni narcotiche i romanzi di Burroughs celebrano tra le righe una ricerca di libertà assoluta, addirittura monopolizzante perché “il morfinomane è immune dalla noia” e tale è la scrittura del nostro fuorilegge della letteratura: in essa vi è il costante tentativo di sovrapporre realtà e allucinazioni deliranti; e in questo senso il suo terzo romanzo “Il pasto nudo” è paradigmatico. In questo libro domina il tema del Controllo, effettuato da emissari del Male che rappresentano il potere che condiziona le menti attraverso droghe, sesso e politica. Un romanzo meravigliosamente imperfetto che anticipa la tecnica del cut up (frasi e concetti destrutturati e rimontati per destabilizzare il lettore) e non rinuncia alla denuncia sociale: un passaporto rilasciato dalle visioni di un genio per un viaggio di sola andata all’Inferno di questo mondo. “Il pasto nudo” non ha perso negli anni quell’aura sulfurea di manifesto letterario adattabile ad ogni disagiato che tenta una ribellione al sistema o al controllo delle menti effettuato attraverso media e politica. Le parole di Burroughs ci tengono vigili e coscienti, come se fossimo minacciati da un’arma. Il lettore contemporaneo ha spesso difficoltà ad accettare il gelido contatto alla tempia con la pistola puntata da Burroughs, abituato com’è alla letteratura politically correct e alle storie di passioni in cui, cambiando l’ordine dei backgrounds storici, non cambia la somma noia del racconto di amorazzi finiti prima della fine delle prime dieci pagine.

Ma se si accetta la sfida dell’impossibilità di condividere le esperienze narrate da Willy il junky, il ritmo narrativo travolge per verità: la spaventosa, realistica e non edulcorata descrizione della tossicodipendenza. Le note del suo “delirio o malattia” divenute romanzo sono nude come l’inganno dell’informazione che ci nutre quotidianamente “di notizie morte, di esecuzioni, di assassini.” Signori, siamo di fronte ad un omosessuale dichiarato che flirta con la morte, un tossicomane impenitente che ci fa intravedere e ci indica una possibile realtà altrove, un  assassino accidentale in fuga per l’unica strada praticabile al fine di annientare il proprio dolore: tutti ingredienti irrinunciabili e clamorosamente perfetti per farsi detestare ed espellere dal Circo(lo) letterario che conta (i propri soldi) e farsi mettere sotto processo dalle autorità, il reato, indovinate: oscenità. Norman Mailer nel processo per oscenità definì il romanzo “un semplice ritratto dell’inferno, una visione di come l’umanità agirebbe se fosse completamente separata dall’eternità.”

assassino accidentale in fuga per l’unica strada praticabile al fine di annientare il proprio dolore: tutti ingredienti irrinunciabili e clamorosamente perfetti per farsi detestare ed espellere dal Circo(lo) letterario che conta (i propri soldi) e farsi mettere sotto processo dalle autorità, il reato, indovinate: oscenità. Norman Mailer nel processo per oscenità definì il romanzo “un semplice ritratto dell’inferno, una visione di come l’umanità agirebbe se fosse completamente separata dall’eternità.”

Mi piace ricordarlo nella parte di un prete tossicomane nel bellissimo “Drugstore cowboy” (1989) di Gus Van Sant, in fondo recitava se stesso, così magro e disperatamente fragile, carismatico eppure sfuggente, indefinibile. Ci lascia la sua scrittura da camicia di forza, la narrazione dei suoi viaggi per bar fatiscenti e bevute in città sudamericane reali e mentali, l’agognata Interzona, ricettacolo di sbandati, drogati, omosessuali, uomini liberi da condizionamenti e alla perenne ricerca del soddisfacimento di quel desiderio ancestrale frantumato, un desiderio di amore purissimo.

Carlo Camboni

Comments by primaedizione