Fermo e Lucia

La prima stesura dei Promessi Sposi è molto diversa dall’edizione definitiva, che vedrà la luce quasi vent’anni dopo, nel 1840. L’autore, nell’arco di due anni scrive il romanzo in quattro tomi, intitolandolo provvisoriamente Fermo e Lucia, dal nome dei protagonisti.

La composizione inizia nel 1821 e termina nel 1823, con alcune interruzioni. Le sue fonti sono quelle già citate: oltre ai romanzi che circolano in quegli anni e che vengono pubblicati intorno al 1820, come quello di Walter Scott, il Manzoni attinge alle cronache e alle opere di storiografia del Seicento: ricordiamo: De peste Mediolani quae fuit anno MDCXXX (La peste che scoppiò a Milano nel 1630), e Historiae Patriae (Le storie della patria, in 23 libri) di Giuseppe Ripamonti (1573-1643), il Raguaglio di Alessandro Tadino (1580-1661), medico milanese che diagnosticò la peste e le sue cause, nonché le già citate opere dell’economista Melchiorre Gioia, contemporaneo del Manzoni.

La novità che balza subito all’occhio è il fatto che sono protagonisti personaggi di origine umile e l’ambientazione è di tipo rurale. Niente cavalieri né damigelle, tornei, imboscate e duelli all’ultimo sangue, ma solo situazioni che, trasposte in epoche diverse, potrebbero vedere coinvolto chiunque. Certo non mancano vicende eccezionali, come la peste, la guerra, il rapimento della protagonista, una clamorosa conversione: tuttavia Manzoni le presenta con estrema verosimiglianza. Infatti crede nella necessità di rifondere, nel romanzo, il vero storico e l’invenzione poetica: lo scrittore pensa che la letteratura, per avere carattere educativo, non può rinunciare a proporsi come momento di conoscenza e stimolo alla riflessione. Perciò deve prospettare personaggi, vicende, situazioni, considerazioni, scene, dialoghi e soliloqui in cui il lettore si possa riconoscere.

Come mai la scelta degli umili come protagonisti? E perché proprio un romanzo storico? Sicuramente non è estranea la concezione cristiana del Manzoni e la sua opinione che la storia sia fatta dalla gente comune, dalla massa popolare, piuttosto che dalle élites al potere. Naturalmente si tratta di una narrazione, nella quale una vicenda d’amore è inserita in un contesto illustrato con precisione e sul quale l’autore si documenta con cura puntigliosa. A questo punto torniamo ancora una volta al felice binomio di verità e fantasia che dà al romanzo realismo e universalità.

Spieghiamoci meglio: l’ambientazione rigorosamente studiata e i tipi umani scelti dall’autore rimandano alla realtà. I protagonisti non sono creature eccezionali, ma gente semplice come se ne trova ovunque e in ogni epoca. I personaggi “storici”, ossia quelli ricavati dalle cronache, sono riprodotti senza che mai siano falsate (o “romanzate”) le fonti storiche, ma proprio questi personaggi acquistano una suggestione straordinaria quando l’autore cerca di illuminare la loro psicologia e immagina ciò che le cronache non possono dire, ossia il loro dramma interiore, il fastello di irrequietezze, di paure, di contraddizioni, le riflessioni, i compromessi che li portano a scelte e decisioni sofferte. L’autore li ricostruisce dall’interno, inventa il processo spirituale che li ha resi quelli che tramandano gli storici. Per questa operazione letteraria deve fare appello alla sua arte poetica, alla sua sensibilità, e, perché no?, anche alla sua esperienza personale: chi potrebbe negare che, per ricostruire la faticosa conversione dell’innominato, Manzoni non abbia ripensato alla “sua” conversione?

Un’altra domanda: perché proprio il Seicento? Si può rispondere, ricordando il patriottismo profondo del Manzoni. Nel secolo della dominazione spagnola sul Milanese, egli ravvisa molte analogie con il suo tempo, in cui la Lombardia è sottomessa agli Austriaci e ancora compaiono prevaricazioni e violenze. Come a quei tempi gli umili erano in balìa delle forze politiche, così ora i diritti dei cittadini sono violati e le loro giuste esigenze di libertà sono soffocate. La vicenda è ambientata nel territorio del Ducato di Milano e dura per due anni, dal 1628 al 1630. Protagonisti sono due giovani borghigiani che non possono sposarsi perché il signorotto della zona si è incapricciato della promessa sposa. Dopo lunghe peripezie (i fidanzati devono separarsi ma si ritrovano, poi, in circostanze drammatiche) le nozze vengono celebrate.

Il romanzo non soddisfa affatto l’autore che lo dà in lettura agli amici Visconti e Fauriel. Quest’ultimo gli suggerisce alcuni tagli sostanziali, per modificare una struttura poco equilibrata, in alcune parti prolissa e fuorviante.

A questo punto, però, l’autore comprende che non si tratta soltanto di scrivere una bella storia capitata in passato, di comporre un romanzo che sappia divertire e intrattenere il lettore: sente dentro di sé l’urgenza di trasmettere un messaggio universale e di dare alla sua opera quella funzione educativa, già obiettivo dei suoi capolavori precedenti. Occorre, quindi, guadagnare in sobrietà e chiarezza, dando ai personaggi quel carattere particolare che consente di farsi portavoce di un’esperienza di vita.

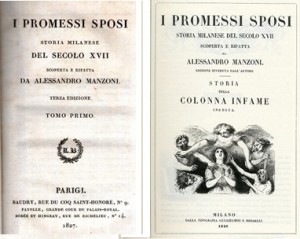

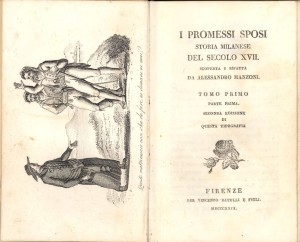

Nel 1825 i quattro volumi sono ridotti a tre, dall’intreccio più agile e organico. Nel 1827 ecco l’edizione (detta “ventisettana”) dei Promessi Sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni: duemila copie sono esaurite nell’arco di due mesi. Già il titolo è notevolmente suggestivo: l’autore, infatti, si presenta nelle vesti di scopritoree rifacitore, nel milanese in uso ai suoi tempi, di un antico manoscritto secentesco, composto da un misterioso autore Anonimo: non è un espediente molto originale, se pensiamo che già Ludovico Ariosto l’ha usato per l’Orlando furioso (1532) e Miguel de Cervantes se ne è servito per il Don Chisciotte (1605-16015).

La storia

Vediamo ora, in sintesi, la storia che inizia la sera del 7 novembre 1628.

Don Abbondio, parroco di un paesino sulle colline presso Lecco, viene minacciato dai bravi di don Rodrigo, affinché non celebri il matrimonio fra Renzo e Lucia. I malviventi, al servizio del signorotto, sanno incutere una gran paura al pavido curato che, con mille pretesti, l’indomani convince lo sposo a rimandare la cerimonia. I due giovani cercano una soluzione: Renzo si reca a Lecco per chiedere aiuto all’avvocato Azzecca-garbugli, Lucia confida nell’intervento di padre Cristoforo, un cappuccino che non esita ad affrontare don Rodrigo in persona.

Ma questi è irremovibile; anzi, progetta il rapimento della ragazza. I fidanzati devono fuggire la notte del 10 novembre. Qui la narrazione si biforca: la storia di Lucia porta il lettore in un convento di Monza. Qui la ragazza trova protezione presso una potente monaca, di cui l’autore ci racconta la storia. Successivamente Lucia viene rapita dal convento, con la connivenza della suora, e portata in un castello sul confine con il territorio veneziano; è in quest’occasione che fa un voto alla Madonna: rinunciare a Renzo in cambio della salvezza e della libertà. Lì il rapitore, l’innominato, un potente malfattore che ha voluto assecondare don Rodrigo, commosso dalla ragazza, decide di cambiare vita: già da tempo si sentiva stanco di commettere delitti e violenze. Alla “conversione” lo aiutano anche le buone parole dell’arcivescovo di Milano Federigo Borromeo. Lucia, liberata, trova ospitalità presso la nobile famiglia milanese di don Ferrante e donna Prassede.

Frattanto Renzo giunge a Milano e si fa coinvolgere nei tumulti scoppiati in seguito alla scarsità di pane. A stento sfugge alla polizia, che lo crede un sobillatore, e raggiunge il cugino Bortolo a Bergamo, dove lavora in un filatoio, sotto falso nome. Trascorre così un anno. Nel 1630 le truppe imperiali dei lanzichenecchi scendono in Italia, attraversano il ducato di Milano, per andare ad occupare Mantova: infatti è in corso la guerra dei trent’anni, che coinvolge molti Stati europei. Francia e Spagna sono in lotta per il controllo del ducato di Mantova e del Monferrato. Le truppe diffondono la peste che falcia migliaia di vite umane e mette in ginocchio la ricca e prosperosa Milano. Renzo si ammala, ma guarisce e decide di tornare in cerca di Lucia. La trova al lazzeretto, un centro di raccolta degli appestati di Milano: anche lei ha preso la peste ma l’ha superata ed ora è convalescente e assiste una ricca vedova di Milano.

Nel lazzeretto si trova anche don Rodrigo è malato, ma la sua situazione non lascia sperare, ed è stato oltretutto reso folle dalla malattia e dal tradimento del suo fedele Griso. Non lasciano sperare neanche le condizioni di Fra’ Cristoforo che con totale abnegazione assiste i malati: a lui si rivolge Renzo per la questione del voto, che viene cancellato perché non valido in quanto fatto in condizione di pericolo. Ottenuta la nuova promessa di Lucia, Renzo torna al paesello per preparare le nozze: un violento acquazzone fa terminare il contagio. I due giovani si riuniscono al paesello e, finalmente, don Abbondio celebra le nozze. Risolti tutti i problemi, compresa la pendenza con la giustizia relativo al tumulto di San Martino, la famigliola si trasferisce a Bergamo, dove Renzo impianta un filatoio con il cugino. La storia finisce serenamente.

Che cosa è cambiato dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi? Qualcosa di molto sostanziale. Non solo, infatti, i personaggi modificano il loro nome (Fermo Spolino diventa Renzo Tramaglino, filatore di seta, come ricorda il cognome; Lucia Zarella si chiama Lucia Mondella; fra Galdino, il cappuccino che protegge i fidanzati, assume il nome di padre Cristoforo; il Conte del Sagrato riceve la misteriosa denominazione dell’innominato, Marianna De Leyva diventa l ‘anonima monaca di Monza), ma sono introdotti tagli decisi alla narrazione. Le vicende dei due personaggi storici per eccellenza (perché sono il frutto di una pignola consultazione delle cronache del tempo), ossia l’innominato e la monaca di Monza, sono sfumate e ridotte. Di queste figure il lettore non conosce tutti gli antefatti, ma soltanto le notizie fondamentali: in compenso è approfondito lo scandaglio psicologico, a tutto vantaggio della poeticità e suggestione della loro personalità. Infatti la storia della fanciulla monacata per forza nel Fermo e Lucia è così vasta da costituire davvero “un romanzo nel romanzo”, che spiazza il lettore e gli fa dimenticare il filo centrale della narrazione. Inoltre, subito dopo l’interminabile odissea della monaca, ecco apparire il tenebroso Conte del Sagrato, anche lui con una lunghissima biografia alle spalle, vero excursus in cui il lettore si immerge nel mondo violento dei sicari secenteschi. Però ne deriva un grosso inconveniente: quando, dopo pagine e pagine, ricompare il povero Fermo, che poi è il protagonista, sembra quasi un intruso piovuto non si sa da dove. A ciò si aggiunge, come osservano gli amici di Manzoni, che emerge un eccessivo compiacimento per gli aspetti truculenti, torbidi, violenti dei personaggi. Per esempio l’autore illustra con esagerato realismo l’agguato del Conte a un nemico sul sagrato della chiesa, oppure si dilunga nel descrivere l’assassinio di cui la monaca si rende complice tra le mura del convento.

Tacendo i torbidi retroscena della monaca e lasciando intuire solamente il passato dell’innominato, il romanzo acquista maggiore eleganza e omogeneità stilistica, mentre i personaggi risultano più misteriosi, interiormente ricchi, sfaccettati, verosimili e forti di una incredibile capacità di ricreare la suspense.

Solo don Rodrigo rimane immutato, anzi, risulta peggiore. Sembra che Manzoni voglia davvero fare di lui l’incarnazione del male di tutto un secolo. Nel Fermo e Lucia, infatti, egli è scosso da una vera passione per la ragazza e vive una tremenda crisi di gelosia nei confronti di Fermo. La sua persecuzione, in fondo, nasce da un sentimento che potrebbe, se non giustificarla, renderla umanamente comprensibile. Nella redazione successiva, invece, gli ostacoli che frappone alle nozze nascono da una futile scommessa stipulata con il cugino Attilio, superficiale e prepotente come lui.

Alcune scene ad effetto, come la morte di don Rodrigo, che impazzisce per il contagio della peste e si getta in una furibonda cavalcata nel lazzaretto, vengono riequilibrate, smorzate nella suspense, a tutto vantaggio dell’armonia della narrazione.

Anche dal punto di vista strutturale I Promessi Sposi risultano in parte modificati, con lo spostamento di alcuni blocchi narrativi: i due episodi della monaca di Monza e dell’innominato vengono distanziati con l’inserimento delle avventure di Renzo nei tumulti di Milano.

Nell’edizione del Ventisette il Manzoni attua anche tagli decisi nelle parti più specificatamente metodologiche e storiografiche: abolisce la dissertazione sul problema della linguadel romanzo e toglie tutta la documentazione dei processi agli untori (presunti responsabili della diffusione della peste a Milano) che ha rinvenuto negli atti riportati dalle cronache milanesi. Questa documentazione, peraltro di grande interesse, verrà enucleata e rielaborata nella Storia della colonna infame, pubblicata nel 1842 in appendice all’ultima e definitiva edizione del romanzo.

Non mancano, infine, le aggiunte: poche, ma utili per infondere al romanzo quel tono di realismo, arricchito da un umorismo sottile che tempera la drammaticità di alcuni episodi. Per esempio l’autore inventa il soliloquio di Renzo che, in fuga verso Bergamo, sta cercando un facile guado dell’Adda. È un capolavoro di introspezione psicologica: chi non ha mai parlato da solo, in maniera concitata e aggressiva, quando ha rimuginato fra sé un torto subito?

Uno dei primi entusiasti recensori del romanzo è Wolfgang Goethe, ma seguono rapidamente giudizi molto positivi di scrittori francesi come Stendhal (1783-1842), Alphonse de Lamartine e di autori che languiscono nelle carceri austriache, come Silvio Pellico («quanto consola il vedere in Manzoni il cristiano senza pusillanimità, senza servilità, senza transazioni co’ pregiudizi dell’ignoranza», scrive dallo Spielberg nel 1829).

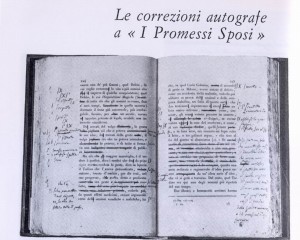

Gli anni compresi tra il 1827 e il 1840 sono dedicati a una attenta revisione linguistica dell’opera. L’autore è da tempo interessato alla questione della lingua , che in Italia è dibattuta sin dal XIII secolo: se ne occupa Dante Alighieri (1265-1321) nel De vulgari eloquentia, se ne occupano importanti trattatisti del Cinquecento. Infatti gli Italiani, divisi politicamente, si sentono uniti nella cultura e nell’Ottocento aspirano a una lingua letteraria che sia nazionale. La tradizione addita nel fiorentino l’idioma più raffinato della penisola.

Perciò il Manzoni, che vuole fare del suo romanzo un’opera italiana, e non lombarda, mobilita la famiglia, per trasferirsi a Firenze qualche tempo. Ha bisogno di “orecchiare” il toscano parlato dalle classi colte, per frequenti e determinanti correzioni al linguaggio della narrazione.

L’edizione del 1840 e il linguaggio

Tredici persone, tra cui cinque domestici, stipate in due carrozze, nel luglio 1827 intraprendono il viaggio per quella che il Manzoni chiama una “risciacquatura in acqua d’Arno”.

Nel capoluogo toscano Manzoni riceve un’accoglienza festosa, mentre lo stesso granduca Leopoldo II lo convoca a corte.

Gli intellettuali che si raccolgono nel Gabinetto scientifico-letterario di Giampiero Viesseux vedono nel Manzoni il rappresentante più accreditato del Romanticismo nostrano.

Il suo romanzo non è l’unico nel panorama italiano, poiché negli anni di pubblicazione dei Promessi Sposi sono dati alle stampe altri romanzi storici, scritti sul modello delle opere di Walter Scott: proprio a Firenze escono, di Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873), La battaglia di Benevento, L’assedio di Firenze e Beatrice Cenci. Ricordiamo anche Marco Visconti, di Tommaso Grossi (1790-1853), Ettore Fieramosca, di Cesare D’Azeglio, Margherita Pusterla di Cesare Cantù (1804-1895).

Eppure nessuno si sognerebbe di negare il primato ai Promessi Sposi.

A Firenze Alessandro Manzoni si lega d’amicizia con Giuseppe Giusti e Gino Capponi, mentre conosce, senza trarne grande piacere, Giacomo Leopardi (1798-1837) e Giambattista Niccolini (1782-1861). Conosce anche una fiorentina “verace”, Emilia Luti, che lo segue a Milano, come istitutrice della nipotina Alessandra D’Azeglio, diventa la sua più fedele collaboratrice nel faticoso lavoro di revisione linguistica che porterà all’edizione del 1840. Quando uscirà l’edizione illustrata dei Promessi Sposi, il Manzoni gliene regalerà una copia con questa dedica: «Madamigella Emilia Luti gradisca questi cenci da lei risciacquati in Arno, che Le offre, con affettuosa riconoscenza, l’autore» (da Citati, Immagini di Alessandro Manzoni, pag. 120).ù

Fermo restando che nella Quarantana rimane inalterata la trama e non sono affatto modificati i personaggi, vediamo di mettere a punto in che cosa consiste questa revisione linguistica.

Nel Fermo e Lucia il Manzoni ha usato una lingua derivata dalla sua abitudine a scrivere in poesie e in parte anche tradotta dal francese. Ne è derivato (sono parole sue!) un «composto indigesto di frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un po’ francesi, un po’ anche latine» cui, nella Ventisettana, viene sostituito il toscano letterario, con l’aiuto del Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini, il Dizionario francese-italiano e il Vocabolario della Crusca, nell’edizione 1729-38. È un toscano libresco che non soddisfa l’autore, il quale crede nel romanzo come genere letterario che si orienta a un lettore dinamico, calato nella sua epoca, operativo, incisivo nella società e non certo “topo di biblioteca”. Il viaggio a Firenze e la collaborazione della Luti hanno proprio lo scopo di “insegnare” al Manzoni l’uso del fiorentino “borghese”, parlato dalle persone colte, con le sue sfumature ironiche, la sua spigliatezza, la sua armonia e musicalità. L’autore vuole superare il divario tra lingua parlata e lingua scritta. Non è un capriccio, ma sente che è in gioco un elemento importante circa il futuro del popolo italiano: «per nostra sventura» aveva scritto anni prima al suo amico Fauriel (in una lettera del 9 febbraio1806) «lo stato dell’Italia divisa in frammenti, la pigrizia e l’ignoranza quasi generale hanno porto tanta distanza tra la lingua parlata e la scritta che questa può dirsi quasi morta». Si tratta di portare a dignità letteraria la lingua d’uso.

Il suo obiettivo, si è detto, è di raggiungere un pubblico vasto, di non elevata cultura ma sinceramente interessato. D’altra parte è proprio per questo pubblico che ha scritto il romanzo, genere letterario tenuto in scarsa considerazione dagli intellettuali italiani che, prima dei Promessi Sposi, ancora lo ritengono proprio di persone poco acculturate.

L’opera del Manzoni mostra l’assurdità di questo pregiudizio, ma l’autore deve compiere il grosso sforzo di aprire una strada, anche sul piano del linguaggio, poiché deve inventarlo.

Dopo tredici anni di rimaneggiamenti, finalmente l’editore Redaelli di Milano può far uscire I Promessi Sposi a dispense, nella sua redazione definitiva. La pubblicazione si conclude nel 1842, riscuotendo un grande successo grazie, ovviamente, anche alla forma linguistica, in cui Manzoni riesce a superare la discrepanza tra lingua scritta e lingua parlata e appronta lo strumento espressivo tanto atteso dai Romantici per una letteratura nazional-popolare.

Non di rado l’autore dialoga con il pubblico, chiamandolo «i miei venticinque lettori» o interrogandolo giovialmente su qualche problema, presentato in modo ironico. È un modo di costruire un rapporto immediato, che contribuisce a sottolineare l’intento educativo del romanzo, finalmente riconosciuto nella sua dignità di genere letterario a tutti gli effetti.

I critici sottolineano la vivacità dei dialoghi, la pluralità dei registri, che passano dal tono amichevole e colloquiale a quello solenne e persino oratorio (per esempio del cardinal Borromeo).

Manzoni sa introdurre una garbata ironia laddove la tensione emotiva si fa troppo opprimente, ma sa anche assumere la severità dello storico che riferisce avvenimenti con l’indicazione delle fonti. Non meno importante è la capacità mimetica dell’autore che sa mettere in bocca ai personaggi esattamente le parole e il tono giusto, quasi suggerendo al lettore anche l’intuizione del gesto che lo accompagna. Quando il conte, zio di don Rodrigo, un “pezzo grosso” del Consiglio segreto, accoglie nel suo studio il padre provinciale, responsabile dei cappuccini del ducato, per decidere la sorte di padre Cristoforo, il Manzoni dice che «il magnifico signore fece sedere il padre molto reverendo» (cap. XVIII) e l’ampollosità della frase sottolinea la cerimoniosità dei due interlocutori.

Quando don Ferrante, nobile e ricco intellettuale milanese che ospita Lucia, viene presentato al lettore, l’autore sottolinea, circa i rapporti con la moglie impicciona : «Che, in tutte le cose, la signora moglie fosse la padrona, alla buon’ora; ma lui servo, no» (cap. XXVII), sottolineando, con la vivacità della negazione, la dimensione patetica in cui si inserisce il personaggio.

E così, tanto per sottolineare un toscanismo, è da notare questa espressione: alla domanda di Lucia se rivelerà a padre Cristoforo il progetto di forzare don Abbondio con il matrimonio “a sorpresa”, «- Le zucche! -» (cap. VII), risponde Renzo, frase che equivale a un “Fossi matto!”, ma ha sicuramente un’incisività, una pregnanza e un’arguzia molto maggiori.

La lingua manzoniana sa adattarsi alla psicologia dei personaggi: sa farsi allusiva laddove due “politiconi” organizzano una piccola congiura; sa diventare appassionata ma non priva di humour quando narra le peripezie di Renzo in fuga; sa assumere il tono severo di chi, senza giudicare, non condivide scelte educative improntate all’orgoglio e all’egoismo; sa rispettare talune caratteristiche del personaggio, come la reticenza di Lucia a corrispondere verbalmente al fidanzato; sa evocare l’allucinazione dell’incubo, nel sogno di don Rodrigo appestato, sa trasmettere il sollievo di chi ha finalmente ritrovato chi cercava; sa riportare con lucidità cronache del passato; sa descrivere, con pochi tratti sobri e aggettivi “mirati”, paesaggi che sono lo specchio dello stato d’animo dei personaggi.

È necessario sottolineare l’importante scelta artistica che sta alla base di questa “nuova” lingua manzoniana. Prima dei Promessi Sposi il linguaggio veniva modulato secondo l’imitazione dei classici, sulla base della loro autorità. Il romanzo, invece, propone nella redazione definitiva una lingua viva che ha, però, dignità letteraria. Il criterio che il Manzoni segue per coniare questa lingua è quello, per usare le sue parole, dello «scrivere come il parlare», per la realizzazione di una prosa duttile, comunicativa, attuale e… italiana. Sì, perché nelle intenzioni più riposte del “patriota” Manzoni c’è anche questa esigenza, che costituisce un significativo contributo nel processo di unificazione nazionale. Se con la “Ventisettana” lo scrittore presenta un romanzo indirizzato al pubblico milanese, con la “Quarantana” realizza l’ambizioso progetto di parlare a un pubblico italiano.

Comments by primaedizione